はじめに

人工知能(AI)はこれまで、文章や画像の生成、プログラムの作成、データ分析など、主にデジタル空間の中で活躍してきました。

生成AI(Generative AI)や大規模言語モデル(LLM)の進化により、私たちはスクリーン越しにAIの知能を享受してきたのです。

しかし近年、AIはその枠を超え、現実世界へと進出し始めています。

これまで「情報を処理する存在」だったAIが、「物理的に働く存在」へと変わりつつあるのです。

この新たな潮流を象徴するのが「フィジカルAI(Physical AI)」です。

生成AIによって得られた知識や推論能力がロボットの身体と結びつくことで、AIは「行動する知能」として社会に登場しました。

しかし、これまでのデジタルAIでは想定されなかった新たな課題が浮かび上がってきます。

- 現実の環境は予測が難しく、常に変化する

- 訓練データと同じ状況を再現することが困難

- AIの判断ミスが人や社会に直接的な危険をもたらす可能性がある

- ロボットのハードウェアには物理的な限界がある

- 社会的ルールや法制度が技術の進化に追いついていない

本コラムでは、AI技術を学ぶ若手技術者や研究者の方々に向けて、「フィジカルAIとは何か」から始まり、次世代産業の構造、技術的な課題、そして未来の展望までを解説します。

フィジカルAIとは何か

フィジカルAIの定義

フィジカルAIとは、人工知能が現実の環境を認識し、自ら判断を下し、機械を動かして作業を行う能力を持つ知能システムのことです。

生成AIのように文章や画像をつくるのではなく、以下のような一連のプロセスを自律的に実行します。

- 目の前の物体や状況を見分ける

- 人の動きや周囲の変化を理解する

- 必要な行動を計画する

- モーターやアクチュエータを動かして実際に作業する

- 結果を確認し、次の行動に活かす

このように、「認識 → 理解 → 計画 → 制御 → 実行 → 改善」という流れを自律的に繰り返す構造は、従来のロボット技術とAIを融合させた新しい仕組みであり、次世代の知能技術の中心となるものです。

記事:2030年の「エッジAI」チップが創るヒューマノイド時代

AIの分類とフィジカルAIの位置づけ

AIはその働き方によって、主に以下の4つに分類されます。

| 種類 | 特徴 | 用途例 |

| 生成AI | データの生成や知識の処理 | ChatGPT、DALL·Eなど |

| 認識AI | カメラ映像や音声の解析 | 画像認識AI、音声認識AI |

| 行動AI | デジタル空間でのタスク実行 | AIエージェント |

| フィジカルAI | 現実世界での行動 | ヒューマノイドロボットなど |

この中でも「フィジカルAI」は、技術的な難易度が最も高く、社会への影響も非常に大きい分野です。

それは、現実世界での動作には安全性や精度、柔軟な対応力、そして倫理的な配慮が欠かせないからです。

フィジカルAIを構成する技術レイヤ

フィジカルAIは、以下の5つの技術層(レイヤ)によって成り立ちます。

- 認識(Perception):センサーやカメラで周囲の情報を取得します

- 理解(Cognition):取得した情報を意味づけし、状況を把握します

- 計画(Planning):目的を達成するための行動を設計します

- 制御(Control):計画に基づいてロボットを正確に動かします

- 身体(Embodiment):ロボットの物理的な構造や駆動装置(アクチュエータ)から成り立ちます

2025年には、生成AIによる知能の進化とロボティクスによる身体の進化が融合し、フィジカルAIの実用化が急速に進んでいます。

世界モデル(World Model)の重要性

フィジカルAIが安全に、そして賢く動くために欠かせないのが「世界モデル」と呼ばれる仕組みです。

これは、AIが「このあと何が起こるか」を予測するために、物理のルールや原因と結果のつながり、行動の結果などを頭の中に持っているようなものです。

たとえば、物を持ち上げたら落ちるかもしれない、ぶつかったら危ないかもしれない――そんな現実の動きや変化を、AIがあらかじめ理解しておく必要があります。

もしこの世界モデルが不完全だった場合、AIは間違った判断をしてしまい、ロボットが危険な動きをする可能性があります。

だからこそ、このモデルの「正確さ」と「いろいろな場面に対応できる力」が、フィジカルAIの安全性や信頼性を大きく左右するのです。

主要プレイヤーと産業動向

世界をリードする企業と技術の潮流

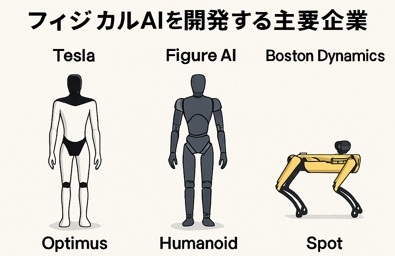

フィジカルAIの実用化に向けて、世界中の企業が技術開発と商用展開を急速に進めています。

以下は、注目すべき主な企業とその取り組みです。

- Tesla(Optimus)

自動運転で培ったAIの「世界モデル」を、汎用人型ロボット「Optimus」に応用。

工場や物流現場などでの作業支援を目指しています。 - Figure AI

多目的に使えるヒューマノイドロボットの開発を先行し、製造業や物流、介護分野など、幅広い現場での活用を視野に入れた商用化を進めています。 - 1X Technologies

ノルウェー発のスタートアップで、家庭向けロボットの開発に注力しています。 - NVIDIA

ロボティクス向けAIプラットフォーム「Jetson」や、仮想環境での学習を可能にする「Isaac Sim」を提供してます。

ロボット用OS「Thor」は、次世代の制御基盤として注目されています。 - Boston Dynamics

高度な運動性能を持つロボットを開発。

四足歩行ロボット「Spot」など、複雑な地形でも高い機動力を発揮する設計が強みです。

これらの企業は、フィジカルAIを構成する「認識・理解・計画・制御・身体」の各技術レイヤにおいて、それぞれ独自の強みを持ち、産業応用の可能性を広げています。

日本企業の現状と直面する課題

日本は、ロボットのハードウェア分野において世界トップクラスの技術力を有しています。

産業用ロボットや介護ロボットなど、精密な機械設計や制御技術では多くの実績を積み重ねてきました。

しかし、フィジカルAIの時代においては、以下のような課題が浮き彫りになっています。

- AIとの統合が遅れている

ハードウェアは優れていても、AIとの連携が不十分で、ロボットの知能化が進んでいません。 - 世界モデルの研究が不足している

現実世界を理解し、予測するために必要な因果モデルや物理モデルの開発が遅れています。 - ソフトウェア人材が不足している

AIとロボティクスの融合領域に対応できるエンジニアや研究者が限られており、人材育成が急務です。

これらの課題を乗り越えるためには、大学・企業・政府が連携し、AIとロボットの統合研究や人材育成を戦略的に推進することが求められます。

日本が持つハードウェアの強みを活かしつつ、ソフトウェアと知能技術の融合を進めることが、今後の競争力の鍵となるでしょう。

フィジカルAIが生み出す市場とビジネスモデル

巨大市場の誕生と産業へのインパクト

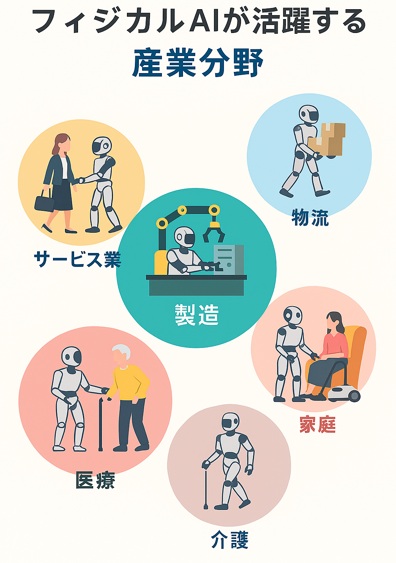

フィジカルAIの登場により、さまざまな分野で新たな市場が生まれつつあります。

これらの分野は、将来的に数十兆円規模の産業へと成長する可能性を秘めています。

- 製造業:工場内での組立、検査、搬送などの作業を完全自動化

- 物流:倉庫でのピッキング作業や、配送ロボットによるラストワンマイルの自動化

- サービス業:受付、案内、清掃などを担うサービスロボット

- 介護・医療:高齢者の支援、リハビリ補助、看護支援などのロボット活用

- 家庭:掃除、料理、洗濯などの家事を支援する家庭用ロボット

これらの分野では、従来のロボット技術だけでは実現が難しかった課題が、AIの認識力と判断力によって解決され、実用化への道が開かれています。

新たに登場するビジネスモデル

フィジカルAIの普及に伴い、従来の「ロボットを販売する」モデルから、より柔軟で持続可能なビジネスモデルが登場しています。

- RaaS (Robot as a Service):ロボットを月額課金で提供し、メンテナンスやアップデートも含めたサービス型の提供方式

- AI労働API:ロボットの動作や判断をAPIとして提供し、クラウド経由で遠隔制御を可能にする仕組み

※「API」とは、Application Programming Interface(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)の略で、ソフトウェア同士が機能やデータをやり取りするための「窓口」や「接続口」のようなものです。 - ロボットOSプラットフォーム:複数のロボットを統合管理するためのOSや開発環境の提供

- AIオペレータ:遠隔からロボットの監視や介入を行う新たな職種。人間による安全管理や判断補助を担います

これらのモデルは、ロボット導入のハードルを下げ、企業や家庭でもスケーラブルに運用できる環境を整えます。

フィジカルAIが難しい理由(技術課題)

AIが現実世界で安全かつ確実に動作するためには、従来のデジタルAIとは異なる複雑な問題に対応する必要があります。

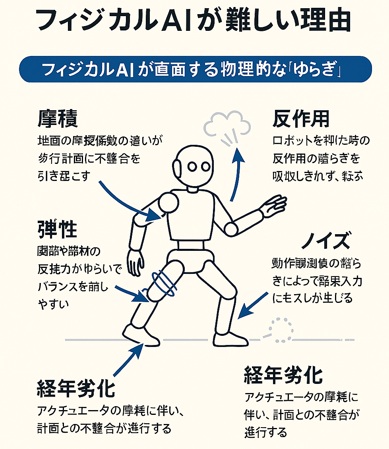

物理世界の不確実性と「ゆらぎ」

現実の物理世界には、シミュレーションでは再現しきれない「ゆらぎ」や予測困難な現象が存在します。

これらはAIの判断や制御に大きな影響を与えます。

- 摩擦:接地面や素材によって変化し、動作精度に影響

- 反作用:力の伝達に伴う予期せぬ動き

- 弾性:物体の変形や反発による挙動の変化

- ノイズ:センサーの誤差や環境の変動

- 経年劣化:部品の摩耗や性能の低下

これらの要素は、生成AIが扱う情報の「ゆらぎ」とは異なり、物理的な安全性や信頼性に直結するため、より高度なモデル化と精密な制御が求められます。

安全性の設計

フィジカルAIにおいて最も重要なテーマの一つが「安全性」です。

AIが誤った判断を下した場合、以下のような事故が発生する可能性があります。

- 転倒:ロボットのバランス制御の失敗

- 接触事故:人との衝突や誤作動による危害

- 落下物事故:物体の誤把持や搬送ミスによる落下

- 作業ミス:工具や部品の誤操作による損害

安全性を確保するためには、冗長性のあるセンサー構成、緊急停止機構、リスク予測モデルなどの設計が不可欠です。

世界モデルの限界

フィジカルAIの中核を担う「世界モデル」は、物理法則や因果関係を理解し、行動の結果を予測するための知的な枠組みです。

しかし、現時点では以下のような限界があります。

- 部分的な理解:特定の環境やタスクに限定されたモデルが多く、汎用性に乏しい

- リアルタイム性の課題:複雑な物理計算をリアルタイムで処理するには高い計算能力が必要

- 学習データの不足:物理現象の多様性に対して、十分な訓練データが存在しない

今後は、シミュレーションと実環境を組み合わせたハイブリッド学習、因果推論の強化、複数の情報を統合するマルチモーダルな世界モデルの構築が求められます。

ハードウェアの壁

AIの進化とは別に、ロボットのハードウェアには依然として技術的な制約があります。

- バッテリー性能:稼働時間や出力に限界があり、長時間の運用が難しい

- 出力密度:小型化と高出力の両立が技術的に困難

- 軽量化:素材の選定や構造設計に高度な技術が必要

- コスト:高性能部品の価格が普及の障壁となる

これらの課題はAI単体では解決できず、材料工学、機械設計、電源技術などとの連携が不可欠です。フィジカルAIの社会実装には、ソフトウェアとハードウェアの両面からの技術革新が求められます。

社会を変える領域トップ5

フィジカルAIは、次の5つの分野において社会構造そのものを大きく変える可能性を秘めています。

- 製造業

組立、検査、搬送などの作業を自律型ロボットが担うことで、工場の完全自動化が進み、生産性と品質の向上が期待されます。 - 物流

倉庫内のピッキング作業や配送業務をロボットが担うことで、24時間稼働可能な物流インフラが実現し、効率化が加速します。 - 建設業

高所作業や危険な作業をロボットが代替することで、作業員の安全性が高まり、施工の精度とスピードも向上します。 - 介護・医療

高齢者の生活支援、リハビリの補助、看護業務の一部をロボットが担うことで、介護者や医療従事者の負担を軽減し、サービスの質を高めます。 - 家庭

掃除、料理、洗濯などの家事をロボットが自律的に行うことで、日常生活の快適さが向上し、時間の有効活用が可能になります。

これらの分野では、フィジカルAIの導入によって「人間の労働の再定義」が進み、社会全体の生産性、安全性、そして生活の質が向上すると期待されています。

社会的課題(倫理・法規制・責任)

フィジカルAIが社会に広く浸透するにつれて、技術的な課題だけでなく、倫理や法制度、社会構造に関する新たな問題も浮かび上がってきています。

技術の進化スピードに対して制度整備が追いついていない現状では、これらの論点は今後の社会設計において極めて重要です。

ロボット事故の責任は誰が負うのか

フィジカルAIが人間と同じ空間で活動するようになると、事故やトラブルの発生は避けられません。たとえば以下のようなケースが考えられます。

- ロボットが人に接触してケガをさせた

- 誤作動によって物品を破損させた

- 指示と異なる行動をとった結果、業務に支障が出た

このような場合、責任の所在が「ロボットの所有者」「開発企業」「AI開発者」「運用者」などに分散する可能性があり、法的な枠組みの整備が急務となっています。

個人情報と感情情報の扱い

フィジカルAIは、カメラやマイクを通じて人間の動作や表情、声のトーンなどを常時観察・解析します。これにより、以下のような新たなプライバシーリスクが生じます。

- 感情の推定:ユーザーの感情状態を無断で解析・記録することへの懸念

- 行動履歴の蓄積:家庭内や職場での行動パターンが記録される可能性

- 第三者の情報取得:通行人や訪問者の顔・声が無断で収集されるリスク

これらのリスクに対しては、データの匿名化、取得範囲の明示、ユーザーによる制御権の確保など、技術と制度の両面からの対応が求められます。

ロボット税と社会保障制度の再設計

フィジカルAIが人間の労働を代替することで、雇用構造に大きな変化が生じます。

これに伴い、以下のような社会的議論が進んでいます。

- ロボット税の導入:企業がロボット導入によって得た生産性向上に対して課税し、失業者支援や再教育に活用する案

- ベーシックインカムの検討:労働機会の減少に備えた最低所得保障制度の導入

- 労働市場の再構造化:人間が担うべき仕事の再定義と、それに伴うスキル転換支援

これらの議論は、技術革新だけでなく、社会制度の柔軟性と包摂性が問われる重要なテーマです。フィジカルAIの普及に伴い、社会全体が新しい価値観と制度設計に向き合う必要があります。

もしフィジカルAIが実現しなかったら――人類進化の分岐点

フィジカルAIは、AIが現実世界で自律的に行動するための中核技術であり、社会の構造そのものを変革する可能性を秘めています。

しかし、もしこの技術が技術的・制度的・倫理的な壁を乗り越えられず、実現に至らなかったとしたら、私たちの社会や人類の進化はどのような方向に進むのでしょうか。

1. 肉体労働からの解放が遅れる

- フィジカルAIが実現すれば、危険・過酷・単調な作業から人間を解放できるはずでした。

- しかし、それが叶わなければ、高齢化社会における労働力不足は深刻化し、特に介護・建設・物流などの現場では人手不足が慢性化します。

- 結果として、人間の身体的負担が長期化し、労働寿命の延伸が求められる社会になるでしょう。

2. デジタルAIと現実世界の断絶が続く

- 生成AIやエージェントAIがいくら進化しても、物理的な行動に結びつかない限り、社会的インパクトは限定的です。

- 文章を生成できても、物を運んだり、建物を建てたり、介護をしたりすることはできません。

- その結果、AIの恩恵が「知的労働層」に偏り、社会全体への波及効果が限定される可能性があります。

3. ロボット産業の停滞と産業構造の硬直化

- フィジカルAIが確立しなければ、ロボットは「事前にプログラムされた自動機械」にとどまり、柔軟性や汎用性を持たないままとなります。

- これは製造業や物流業のスマート化の限界を意味し、グローバル競争力の低下を招く恐れがあります。

- 特に日本のようにロボットハードウェアに強みを持つ国では、ソフトウェア統合の遅れが致命的な機会損失となるでしょう。

4. 人間の身体性・感覚の再評価が進む

- フィジカルAIが実現しないことで、逆に「人間の身体性」が再評価される可能性もあります。

- たとえば、手作業の価値や身体知(embodied knowledge)が再び注目され、職人技や身体表現が文化的に重視されるようになるかもしれません。

- これは「人間らしさ」の再定義につながり、人間中心の技術観への回帰を促す可能性があります。

5. バーチャル世界への依存が加速する

- フィジカルAIが不在でも、デジタルAIは進化を続けます。

- その結果、現実世界の自動化が進まない一方で、メタバースやデジタルツイン、AIアバターといった仮想空間への依存が進行する可能性があります。

- これは「身体を持たない知能」と「身体を持つ人間」との乖離を生み、リアルとバーチャルの格差という社会的な二重構造を生むリスクもあります。

フィジカルAIは「人間の外部化された身体」であり、知能だけでなく行動を社会に拡張する技術です。

もしそれが実現しなければ、人類は「知能の拡張」には成功しても、「行動の拡張」には失敗することになります。

2030年代の未来予測

2030年代には、フィジカルAIが社会のあらゆる場面で活躍する「AI+ロボット共生社会」が実現している可能性が高まっています。

以下は、その具体的な未来像です。

産業構造の変化

- スマートファクトリーの普及:人手を介さずに24時間稼働する完全自動化ラインが一般化

- 建設現場の自律ロボット化:危険作業や重労働をロボットが担い、人間は監督や設計に集中

- 都市インフラの常時保守:道路・橋・上下水道などをロボットが巡回・点検・修繕

これにより、産業構造は「人間中心の労働」から「AIとロボットによる自律的な運用」へと大きくシフトします。

生活の変化と個人向けロボットの普及

- 家事ロボットの一般化:掃除・洗濯・料理・買い物などを担う家庭用ロボットが普及

- 高齢者支援ロボット:見守り、移動補助、服薬管理などを行う介護ロボットが高齢化社会を支える

- パーソナルAIロボット:感情認識や会話能力を備えた「家庭内パートナー」としてのロボットが登場

これにより、生活の質が向上し、孤独感や身体的負担の軽減にもつながると期待されています。

フィジカルAIの本質的インパクト

フィジカルAIは、生成AIの延長線上にある技術でありながら、その影響範囲ははるかに広範です。なぜなら、単なる情報処理にとどまらず、社会インフラそのものを再構築する力を持っているからです。

- 知能の物理化:知識が行動に変換され、現実世界に直接的な影響を与える

- 人間の役割の再定義:人間は「作業者」から「設計者・監督者」へと役割を移行

- 新たな倫理と制度の創出:技術と共存する社会のルール作りが求められる

このように、フィジカルAIは単なる技術革新ではなく、社会の根幹を変える「文明的転換点」とも言える存在なのです。

まとめ

フィジカルAIは、AIが物理世界で自律的に行動するための技術であり、産業構造や社会の在り方を根本から変える可能性を持っています。製造・物流・医療・家庭など、生活のあらゆる場面で「働く知能」として活躍することで、人間の役割は再定義され、労働の質も変化していくでしょう。

一方で、安全性、制度、倫理といった課題も多く残されており、これらを乗り越えるためには、技術者・企業・政策立案者・市民社会が一体となって取り組む必要があります。

フィジカルAIの実現は、人類の知能と身体性を拡張する「進化の選択」であり、未来の社会設計において不可欠な鍵となるのです。