9月から10月にかけて、季節は夏から秋へ。

運動会、敬老の日、修学旅行、紅白の出場予想など、世代を超えて話題になるイベントが多い時期です。

そんな中、「昔と今でこんなに違うの!?」と驚くこと、ありませんか?

今回は、昭和・平成・令和と時代が変わっても“続いているのに、実は変わっている”ものをランキング形式で紹介します。

子どもから高齢者まで、誰もが「へぇ〜!」と楽しめる内容です。

昭和→令和で変わったものベスト10

子どもの名前のトレンド

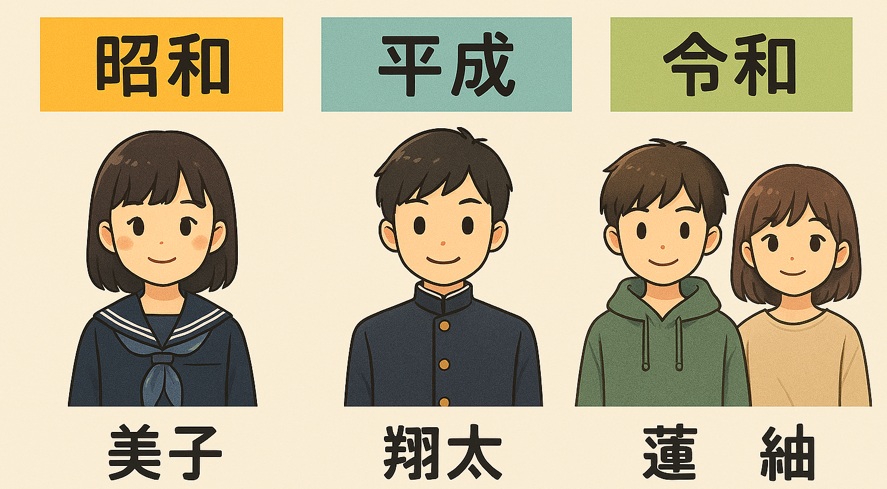

昭和の頃は「○○子」「美子」「大輔」など、読みやすく安定感のある名前が主流でした。

平成になると「翔太」「美咲」「愛」など、少し柔らかくて響きの良い名前が増え、令和では「蓮」「凛」「紬」「湊」など、漢字の意味や美しさを重視した名前が人気に。

驚くべきは、「ハルト」という名前だけで200通り以上の漢字バリエーションがあるようです。

読み方が同じでも、漢字が違うと印象もまったく変わり、先生泣かせ、役所泣かせの時代かもしれません。

教科書の歴史年号

昭和世代が覚えた「鎌倉幕府は1192年(いい国つくろう)」は、平成以降に「1185年説」が登場し、令和ではほぼ「1185年」で統一されています。

理由は、実際の政権掌握が1185年だったという歴史的見直し。

でも、昭和世代にとっては「いい国つくろう」が語呂も良くて忘れられない。

今の中学生が「いい箱つくろう」と言っているのを聞いて、思わず笑ってしまう人も多いはず。

NHK紅白歌合戦の出演者

昭和の紅白は、演歌・歌謡曲の大御所が並ぶ“国民的歌番組”でした。

平成になるとJ-POPやアイドルが増え、令和ではVTuberやAI歌手まで登場。

「誰が出てるの?」と聞いても、若者は「Aimer」「YOASOBI」「初音ミク」と答え、高齢者は「石川さゆり」「五木ひろし」と言う。

同じ番組を見ていても、まるで別世界。

でも、それが紅白の面白さでもあります。

お年玉の相場

昭和の頃は500円〜1,000円でも十分喜ばれました。

平成では3,000円〜5,000円が主流になり、令和では5,000円〜10,000円が当たり前という家庭も。

「昔は100円玉で駄菓子屋に行けたのに…」という声も聞こえてきますが、今の子どもたちは「お年玉でスマホを買う」時代。

親戚の財布事情が年々過酷になっているのは、間違いありません。

給食メニュー

昭和の給食といえば、脱脂粉乳や鯨の竜田揚げなど、今では考えられないメニューが並んでいました。

平成になるとカレーや揚げパンが定番に。

令和では、タコライスやアレルギー対応食、地元食材を使った“ご当地給食”まで登場。

「給食って、こんなに進化してたの!?」と驚く人も多いはず。

昭和の給食は“修行”、令和は“グルメ”という声も納得です。

駅の券売機

昭和の駅では、硬貨と紙幣を使って切符を買うのが当たり前。改札では、駅員がきっぷを改札鋏(かいさつばさみ)で切っている姿が日常風景でした。

平成ではICカード(Suica・ICOCA)が登場し、令和ではスマホタッチや顔認証の実験まで始まっています。

若者に「切符ってどうやって買うの?」と聞かれて、言葉に詰まる昭和世代。

券売機が“絶滅危惧種”になる日も近いかもしれません。

運動会の内容

昭和の運動会は、騎馬戦・組体操・玉入れなど、体力勝負の競技が中心。

平成ではダンスやリレーが人気になり、令和ではSNS映えを意識した演出や、保護者席の争奪戦まで。

「騎馬戦禁止!?」と驚く昭和世代に対し、「安全第一」が令和の常識。

でも、運動会が“家族イベント”として進化しているのは、ちょっと素敵です。

テレビのチャンネル事情

昭和は地上波3〜5局しかなく、家族みんなで同じ番組を見るのが当たり前。

平成ではBS・CSが増え、令和ではYouTube、Netflix、サブスクが主流。

「チャンネル回して」と言っても、今の若者には通じません。

リモコンの“ダイヤル式”を知っている人は、もはやレジェンドです。

公衆電話の存在感

昭和の街には、緑の電話ボックスがあちこちにありました。

平成では携帯電話の普及で減少し、令和では災害時の非常用として残るのみ。

若者にとっては「都市伝説」レベルの存在。

「使い方が分からない」「10円玉って何?」という声も現実にあります。

修学旅行の行き先

昭和の修学旅行といえば、奈良・京都が定番。

平成では沖縄・北海道が人気になり、令和では台湾・韓国など海外も選択肢に。

「新幹線で感動した」昭和世代に対し、「LCCで海外へ」が令和のリアル。

旅のスタイルも、時代とともに大きく変わりました。

まとめ

こうして見てみると、時代が変わっても「続いているもの」はたくさんあります。

でも、その中身や呼び方は、少しずつアップデートされているんですね。

世代が違っても、「昔はこうだった」「今はこうだよ」と話すことで、笑いと驚きが生まれます。

秋のちょっとした会話ネタに、ぜひ使ってみてください🍂

そして、こうした変化に気づく力は、情報発信や教育の場でもとても大切。