🛢 長野県でガソリン価格カルテルが発覚!

2025年6月末、長野県内のガソリンスタンド運営会社数社が、ガソリン価格を事前に話し合い、不当に高く設定していたとして公正取引委員会から摘発されました。

これは明らかな「カルテル行為」であり、消費者にとって不利益をもたらす独占禁止法違反です。

しかし、多くの人が感じているのは、

「そもそも、ガソリンが高すぎないか?」

「なんで政府はガソリン税を下げないの?」

という疑問でしょう。

実は、ガソリン税に手を付けるのは非常に難しい政治的・財政的な壁があるようです。

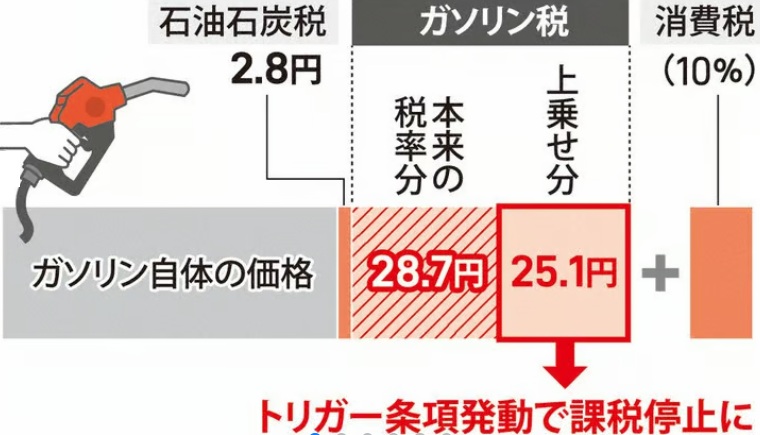

📈 ガソリン税の構造 ― 実は“二重課税”?

現在、日本で販売されるレギュラーガソリンには、以下のような税がかかっています。

- 【①】揮発油税(国税)…53.8円/L

- 【②】地方揮発油税…5.2円/L

- 【③】さらにその合計額を含めた価格に10%の消費税

つまり、ガソリン税に対してさらに消費税がかかる“税に税をかける構造”が存在するのです。

💰 では、なぜ政府はこの“おかしな仕組み”を放置しているのか?

理由は主に以下の5点が考えられます。

① 年間2兆円以上の重要な財源だから

ガソリン税は、国と地方を合わせて年間2兆円以上の税収があります。

このお金は、もともとは道路整備などの目的税でしたが、現在では一般財源にも組み込まれています。

つまり、単に道路整備費だけでなく、教育や医療、福祉など、さまざまな分野に使われているため、減税はそのまま他の予算の圧迫につながるのです。

② トリガー条項は“凍結中”

実は、かつてガソリン価格が高騰した場合に税率を一時的に下げる「トリガー条項」という制度がありました。

しかし、これは2011年の東日本大震災以降、復興財源の確保のため凍結されたまま。

復活させるには国会での法改正が必要ですが、与党内でも意見が割れており、進展していません。

③ 環境政策とのバランスが難しい

日本はカーボンニュートラル(脱炭素)を国策として推進しており、ガソリン車からEV(電気自動車)への移行を進めています。

この流れの中で、「ガソリン価格を安くする=ガソリン車を支援する」と見なされかねず、環境政策に逆行する動きとして批判される可能性があります。

④ 見えにくい補助金で“静かに対応”

2022年以降、政府は「燃料油価格激変緩和措置」という補助金制度を使って、ガソリンの店頭価格を抑える間接的な手法を取っています。

これは一見効果的ですが、補助金はあくまで一時的なもので、恒久的な税制改革とは異なります。

⑤ 制度そのものが複雑で、改革のハードルが高い

ガソリン税は複数の法律・税体系が絡み合っており、簡単に1本の法改正で済まないのが現実のようです。

さらに、消費者には「下がってほしい」というニーズがあっても、官僚・政治家の側から見ると、「いじりにくい」制度になってしまっているのだと思います。

🔍 今回のカルテル事件で見えた“構造的な問題”

長野県でのカルテル発覚は、単なる一企業の問題ではなく、ガソリン市場の競争が実質的に働きにくい現実を象徴しています。

さらにその裏には、

- 税制によって価格が高止まりしやすい構造

- 政府が直接的な価格介入を避けたがる姿勢

- 地方での競争環境の弱さ

といった根本的な課題のようです。

📱 スマホ世代こそ知っておきたい“目に見えない税金”

日々の生活で車を使っている人も、たまにしか使わない人も、「なぜこんなにガソリンが高いのか」と感じたことはあるはず。

しかし、価格の裏には「見えない税金」と「政治的な葛藤」が存在することを知っておくと、ニュースの見方も変わってくるかもしれません。

✅ まとめ:カルテルの裏にある“動かせない税制の壁”

| 理由 | 内容 |

|---|---|

| 1. 税収の重要性 | 年間2兆円超の財源。手を付けづらい |

| 2. 制度凍結 | トリガー条項は法改正が必要 |

| 3. 環境政策との矛盾 | 脱炭素と逆行する恐れ |

| 4. 補助金対応で回避 | 税制に触れず価格を抑える |

| 5. 制度の複雑性 | 法体系が入り組み、改革が難しい |