スマートフォン、AI、電気自動車、5G通信――これらの技術の進化を支えているのが、半導体です。

目に見えないけれど、あらゆる分野の「頭脳」として働くこの小さなチップは、現代社会の基盤そのもの。

技術の進歩が加速する中で、半導体業界も日々ダイナミックに変化しています。

本記事では、ビジネス・技術・製造・用途・研究開発の5つの切り口から、今注目すべき業界の最新トレンドをわかりやすく解説します。

ビジネス編 ― 市場と企業の動き

トレンド① 地政学リスクとサプライチェーン再構築

2025年現在、半導体業界は地政学的な緊張の影響を大きく受けています。

特に米中間の技術摩擦や台湾海峡の不安定化は、製造拠点の分散化やサプライチェーンの再設計を加速させる要因となっています。

■事例:TSMCのアリゾナ工場建設

台湾の半導体大手TSMC(台湾積体電路製造)は、米国アリゾナ州フェニックスに先端半導体の製造工場を建設しています。

このプロジェクトは、米国政府による「CHIPSおよび科学法(CHIPS and Science Act)」の補助金支援(最大66億ドル)を受けており、地政学的リスクを軽減し、米国内での半導体供給体制を強化することを目的としています。

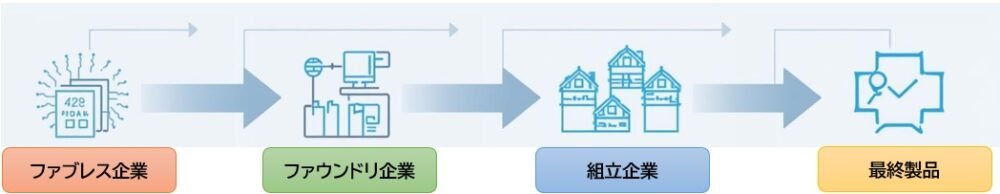

トレンド② ファブレス企業とファウンドリの再編

半導体業界では、製品の設計のみを行う「ファブレス企業」と、製造を専門とする「ファウンドリ企業」が分業体制を築いています。

■事例:NVIDIAとTSMCの協業

米国のNVIDIAは、GPU設計に特化した代表的なファブレス企業です。

製造は台湾のTSMC(台湾積体電路製造)に委託し、両社は長年にわたり緊密な協力関係を築いています。

2025年には、生成AIや高性能コンピューティング向けの新世代GPU「Blackwell」シリーズの需要が急増しており、TSMCはアリゾナ州の新工場(Fab 21)での製造開始に向けてNVIDIAと協議を進めています。

トレンド③ スタートアップとM&Aの活発化

AI、量子コンピューティング、低消費電力設計などの分野では、スタートアップ企業が次々と登場しています。大手企業による買収も活発で、技術獲得競争が激化しています。

■事例:ArmによるAI関連スタートアップの買収と事業拡張

英国の半導体設計企業Armは、低消費電力プロセッサの設計で広く知られています。

近年、AIアクセラレータ技術の強化を目的に、関連スタートアップの買収や技術提携を積極的に進めています。

2025年には、ソフトバンク傘下のArmがAIチップ開発部門を新設し、同年後半に量産開始を予定していることが報じられ、この動きは、AI処理向けの専用ハードウェア市場に本格参入する布石とされ、Armの製品ポートフォリオの拡充と競争力強化に直結しています。

技術編 ― 進化する設計とアーキテクチャ

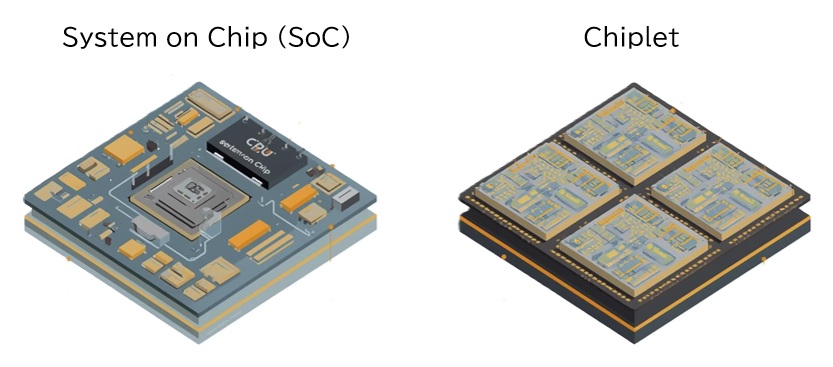

トレンド① チップレットと3Dパッケージング技術

従来のSoC(System on Chip)では、CPU・GPU・I/Oなどのすべての機能を1枚のシリコン上に集約する「モノリシック設計」が主流でした。

しかし近年では、複数の小型チップを組み合わせて1つのシステムを構成する「チップレット・アーキテクチャ」が急速に普及しています。

■事例:AMDのRyzenプロセッサと3D Chiplet技術

AMDは、RyzenやEPYCシリーズにおいてチップレット技術を積極的に採用しています。

複数のCPUコアを搭載した「Core Chiplet Die(CCD)」と、I/O機能を担う「I/O Die(IOD)」を組み合わせることで、性能・コスト・歩留まりのバランスを最適化しています。

2021年以降、「3D Chiplet Technology」に注力し、CPUダイの上にSRAMを垂直方向に積層することで、L3キャッシュ容量を拡張し、処理性能と密度を向上させています。

この3Dパッケージング技術は、TSV(Through Silicon Via)による垂直配線技術を活用し、チップ間の高速通信を可能にしています。

トレンド② AI向け専用半導体の設計思想

AI処理には膨大な演算量が伴い、従来型のCPU(Central Processing Unit)では処理効率や消費電力の面で限界があります。

この課題を解決するために登場したのが、AI専用設計の半導体――NPU(Neural Processing Unit)やTPU(Tensor Processing Unit)などのアクセラレータです。

これらは、ニューラルネットワークの学習や推論に特化した構造を持ち、AIワークロードの高速化と省電力化を実現します。

■事例:GoogleのTPU v5pとAI Hypercomputer

Googleは自社のAIサービス(Gmail、YouTube、Geminiなど)向けに、TPU(Tensor Processing Unit)シリーズを独自開発しています。

2023年に発表された最新モデル「TPU v5p」は、前世代のTPU v4と比較して最大2.8倍の学習速度を達成し、AIモデルのトレーニング効率を大幅に向上させました。

GoogleはこのTPU v5pを中核としたスーパーコンピュータ「AI Hypercomputer」も発表しており、ハードウェア・ソフトウェア・ネットワークを統合したAIスタックとして、次世代AI開発の基盤となっています。

トレンド③ 低消費電力・セキュリティ重視の設計最適化

IoTやモバイル機器の急速な普及により、半導体設計では「低消費電力」と「セキュリティ強化」が最重要課題となっています。

バッテリー駆動のエッジデバイスでは、長時間稼働と安全なデータ処理の両立が求められており、これに対応するための設計最適化が進んでいます。

■事例:Renesas RA4L1シリーズ(Arm Cortex-M33搭載)

ルネサスエレクトロニクスのRA4L1シリーズは、Arm Cortex-M33コアを採用した低消費電力マイコンで、IoT機器向けに広く利用されています。

このMCUは、スタンバイ時の消費電流がわずか1.65µAと非常に低く、動作電圧も1.6Vまで対応。さらに、Arm TrustZone®によるハードウェアベースのセキュリティ機能を搭載しており、暗号処理やセキュアブート、アクティブタンパー検出などを実現しています。

RA4L1は、スマートホーム、医療機器、産業用センサーなど、セキュリティと電力効率が求められる用途に最適です。

製造編 ― プロセス技術と装置の革新

トレンド① 2nm世代の量産とEUV/High-NAの導入

半導体の微細化はムーアの法則の限界に近づきつつありますが、2025年には2nmプロセスの量産が本格化し、次世代露光技術「High-NA EUV(高開口数極端紫外線露光)」の導入が始まっています。

この技術革新は、より高密度・高性能な半導体の製造を可能にし、AI・HPC・モバイル分野での競争力強化に直結します。

■事例:ASMLのHigh-NA EUV装置とSamsungの導入

オランダのASML社は、世界で唯一のEUV露光装置メーカーとして、次世代の「High-NA EUV」装置(開口数NA=0.55)を開発・提供しています。

2025年、SamsungがASMLの最新モデル「EXE:5000」を韓国・華城キャンパスに導入し、2nm世代のGAA(Gate-All-Around)プロセスに対応する量産体制を構築中です。

日本のRapidusは、導入後、2025年に2nm半導体のパイロット生産に成功しています。

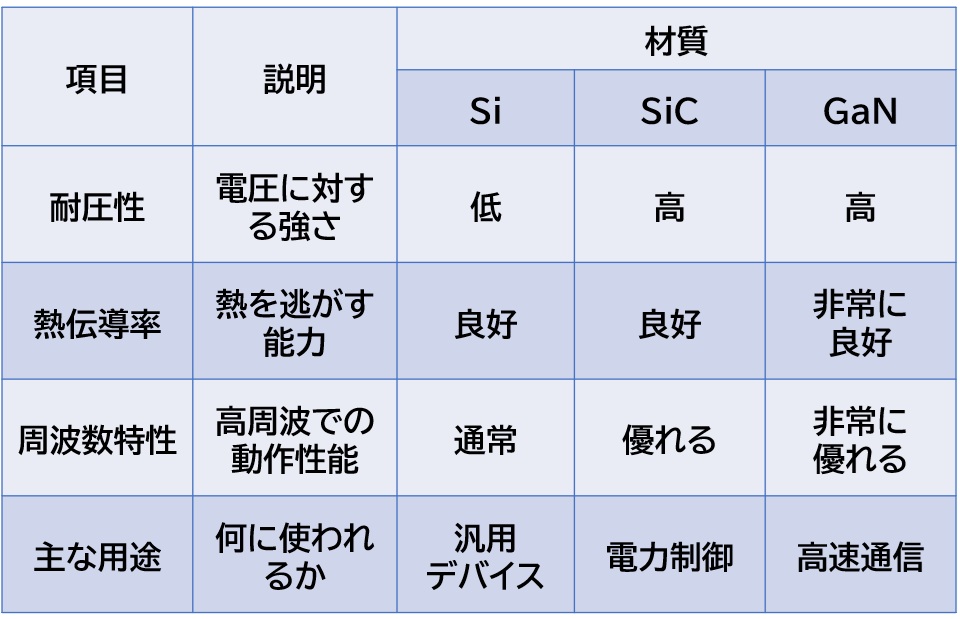

トレンド② 材料革新(ハイエンドCCL・GaN・SiCなど)

半導体分野では、従来のシリコン(Si)に代わる次世代材料として、GaN(窒化ガリウム)やSiC(炭化ケイ素)が注目を集めています。

これらの化合物半導体は、高耐圧・高温耐性・高周波特性に優れており、電力制御や高速通信、車載機器などの分野で急速に採用が進んでいます。

また、ハイエンドCCL(銅張積層板)などの基板材料も、5G・AI・高周波通信向けに進化を続けており、材料革新が半導体性能の根幹を支えています。

■事例:ROHMのSiCパワーデバイスとEV向けインバータブリック

日本のROHM(ローム株式会社)は、SiC(シリコンカーバイド)を用いた高性能パワー半導体の開発を進めており、2025年には第4世代SiC MOSFETを搭載したインバータブリックが量産開始されました。

この製品は、ドイツの自動車部品大手シェフラー社との戦略的パートナーシップにより開発されたもので、中国のEVメーカー向けに提供されています。

ROHMのSiC技術が、次世代電動車の性能向上と省エネルギー化に大きく貢献しています。

トレンド③ 製造装置のスマート化と自律制御

2025年現在、半導体製造現場では、AI・IoT・ロボティクスを活用したスマートファクトリー化が急速に進展しています。

製造装置の状態監視や自律制御により、歩留まりの向上、トラブルの予防、メンテナンス効率の改善などが実現されつつあり、装置の開発・運用のあり方が大きく変化しています。

■事例:東京エレクトロンのスマート装置群とAI制御技術

東京エレクトロン(TEL)は、AIを活用したプロセス制御機能を搭載した製造装置を展開しています。

2025年には、宮城県の新棟にてAI・ロボット・センサー技術を統合したスマート装置の導入を開始し、装置の開発期間を短縮しながら生産能力を最大3倍に高める計画を進行中です。

同社は「プロセス・インフォマティクス(PI)」や「マテリアルズ・インフォマティクス(MI)」といったAI解析技術を活用し、装置の自己診断・異常検知・最適条件への自動調整を可能にしています。

用途編 ― 広がる応用分野

トレンド① 自動車向け半導体の進化(ADAS・パワー系)

自動車の電動化と自動運転技術の進展により、車載半導体の需要は急速に拡大しています。

特に、電力制御を担うパワー半導体と、周囲環境を認識するセンサー系半導体の進化が、自動車の安全性・効率性・知能化を支える重要な要素となっています。

■事例:NXPのADAS向けSoC「SAF85xx」

NXP Semiconductorsは、ADAS(先進運転支援システム)向けに高性能なSoC(System on Chip)「SAF85xx」シリーズを提供しています。

このSoCは、業界初の28nm RF CMOSプロセスを採用したワンチップレーダーICで、カメラ・レーダー・LiDARなど複数のセンサーからの情報を統合し、リアルタイムでの判断処理を可能にします。

トレンド② スマートホームとIoTデバイスの普及

家庭内のさまざまな機器がインターネットに接続される「スマートホーム」の普及が加速しています。

この環境では、センサーや通信モジュールを内蔵したIoT(Internet of Things)デバイスが中心的な役割を果たしており、照明・空調・セキュリティ・音声アシスタントなどの機器が相互に連携し、快適で効率的な生活空間を実現しています。

■事例:EspressifのESP32シリーズとESP32-H2搭載スマートノブ

Espressif Systems社の「ESP32」シリーズは、Wi-FiとBluetoothを搭載した高機能マイコンとして、スマートホーム機器に広く採用されています。

2025年には、ESP32-H2を搭載したスマートノブ「ESP-Knob」が登場し、BLE-Mesh・Zigbee・Thread・Matterなど複数の通信プロトコルに対応しています。

Apple HomePodやAmazon Echoなどの主要スマートデバイスとのクロスプラットフォーム連携を可能にしています。

トレンド③ 生成AIとエッジAIの半導体ニーズ

ChatGPTなどの生成AIの普及により、膨大な演算処理を支える高性能半導体の需要が急増しています。

さらに、AI処理をクラウドだけでなく「エッジ(端末側)」で実行するニーズも高まっており、リアルタイム性・プライバシー保護・省電力性を重視した半導体設計が求められています。

■事例:AppleのNeural EngineとApple Intelligence

Appleは、iPhone・iPad・Macなどの端末に独自開発のNeural Engineを搭載し、画像認識・音声処理・自然言語理解などのAI機能を端末内で高速かつ安全に処理しています。

2025年には、Apple Intelligenceという新たな生成AIプラットフォームを発表し、Neural Engineを活用したオンデバイスAIの強化を進めています。

この技術により、ユーザーはオフライン環境でもAI機能を利用可能で、個人情報をクラウドに送信することなく、翻訳・要約・画像生成などの高度な処理を端末上で実行できます。

研究開発編 ― 未来をつくる技術

トレンド① 量子半導体・ニューロモーフィックの研究動向

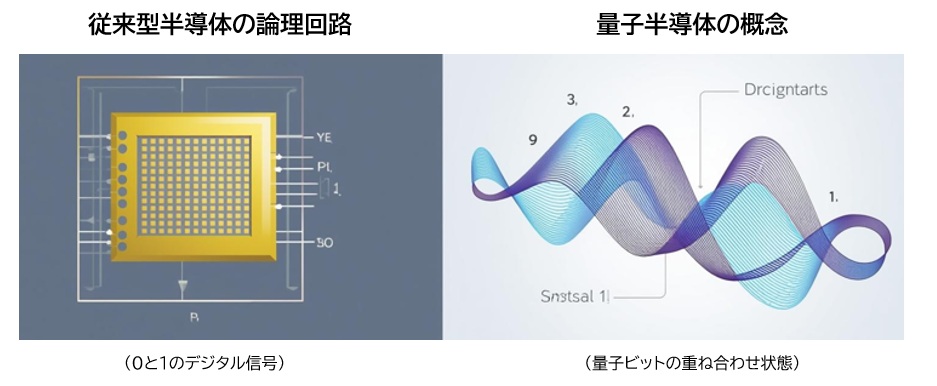

従来のトランジスタ型半導体とは異なる原理で動作する量子半導体やニューロモーフィック(脳型)チップが、次世代コンピューティング技術として世界的に注目を集めています。

量子力学や神経回路の構造を応用することで、従来のコンピュータでは困難だった問題解決や超低消費電力処理が可能になると期待されています。

■事例:IBMの量子プロセッサ「Eagle」

IBMは、量子ビット(qubit)を用いた量子プロセッサ「Eagle」を開発し、2021年に発表しました。

このプロセッサは127量子ビットを搭載し、従来のコンピュータではシミュレーションが困難な量子状態を扱える性能を持っています。

Eagleは、量子力学の原理に基づく並列処理能力を活かし、材料設計・金融リスク解析・AI最適化などの分野での応用が期待されています。

さらに、IBMは2025年後半に、東京大学の量子コンピュータを最新世代の「Heron」(156量子ビット)へアップグレードする計画を発表しており、量子演算の実用化に向けた取り組みが加速しています。

トレンド② カーボンニュートラル対応のプロセス開発

半導体製造は、膨大な電力・水・化学物質を使用するため、環境負荷が大きく、持続可能性の観点から課題視されています。

現在、業界では製造工程の脱炭素化(カーボンニュートラル対応)に向けた取り組みが本格化しており、再生可能エネルギーの導入や排水リサイクル、省エネ設計などが進められています。

■事例:Intelのグリーンファブ構想と気候トランジション・アクション・プラン

Intelは、2030年までにスコープ1・2排出量を2019年比で10%削減し、2040年までに自社オペレーションのカーボンニュートラル達成を目指す「気候トランジション・アクション・プラン」を策定しています。

この計画では、以下のような施策が展開されています:

- 100%再生可能エネルギーへの転換(2030年までに達成予定)

- LEED認証取得の新工場建設による省エネ化

- 排水リサイクル・廃棄物ゼロ化の推進

- サプライチェーン全体での排出削減支援(スコープ3排出量を2030年までに30%削減)

Intelはこれらの取り組みを通じて、製造プロセスの環境負荷を低減し、グリーンファブ(環境配慮型製造拠点)の構築を進めています。

トレンド③ 大学・企業・国の連携による共同研究の加速

日本国内では、大学・企業・政府が連携した半導体分野の共同研究が加速しています。

基礎研究から応用技術開発、社会実装までを一体的に進める横断型プロジェクトが各地で展開されており、次世代半導体技術の創出と人材育成の両面で成果が期待されています。

■事例:産総研(AIST)と東京大学による先端材料研究

産業技術総合研究所(AIST)と東京大学は、高性能絶縁膜や新型トランジスタ構造の開発を含む次世代材料の共同研究を推進しています。

2025年には、両機関が量子技術・AI・半導体分野の戦略的連携協定を締結し、研究成果の社会実装と若手研究者の育成を目的とした新たな枠組みが始動しました。

この取り組みでは、ALD(原子層堆積)によるBeO絶縁膜や、低電圧動作が可能な2D材料トランジスタなど、革新的な材料技術の実証研究が進められています。

おわりに

2025年の半導体業界は、技術革新、市場動向、社会課題が密接に連動しながら、かつてないスピードで変化しています。

今後求められるエンジニア像は、単なる技術の専門家にとどまらず、ビジネス・環境・社会との接点を理解し、広い視野で価値を創出できる人材です。

技術を深く掘り下げると同時に、社会全体とのつながりを意識することで、より柔軟で持続可能なキャリア形成が可能になります。

本記事が、半導体業界への理解を深める一助となり、皆さんのキャリアや研究の方向性を考えるきっかけとなれば幸いです。

次世代を担う皆さんの挑戦が、未来の技術と社会を形づくる原動力になることを期待しています。