はじめに ― 量子の力を使う「次の計算機」へ

近年、AIの進化と生成モデルの普及により、コンピューティング性能への要求は急速に高まっています。

従来のシリコンコンピュータは、トランジスタの微細化によって性能向上を続けてきましたが、ナノメートル領域では物理的限界が顕在化しつつあります。

こうした背景のもと、既存技術の延長ではない“次世代の計算原理”を模索する動きが加速しています。

その代表格が「量子コンピュータ」です。

量子力学の原理を応用し、従来では膨大な時間を要する計算を、極めて短時間で処理できる可能性を秘めた新しい計算機です。

中でも注目されているのが「半導体量子コンピュータ」。

既存の半導体製造技術を活用して量子ビットを構成することで、大規模集積化と量産性の両立が期待されています。

未来のコンピュータにはどんな種類があるのか

量子コンピュータを含め、現在世界中で研究が進む「未来のコンピュータ」には複数の方式があります。

それぞれ異なる物理現象を利用しており、どの方式が主流になるかはまだ定まっていません。

主な方式は以下の通りです。

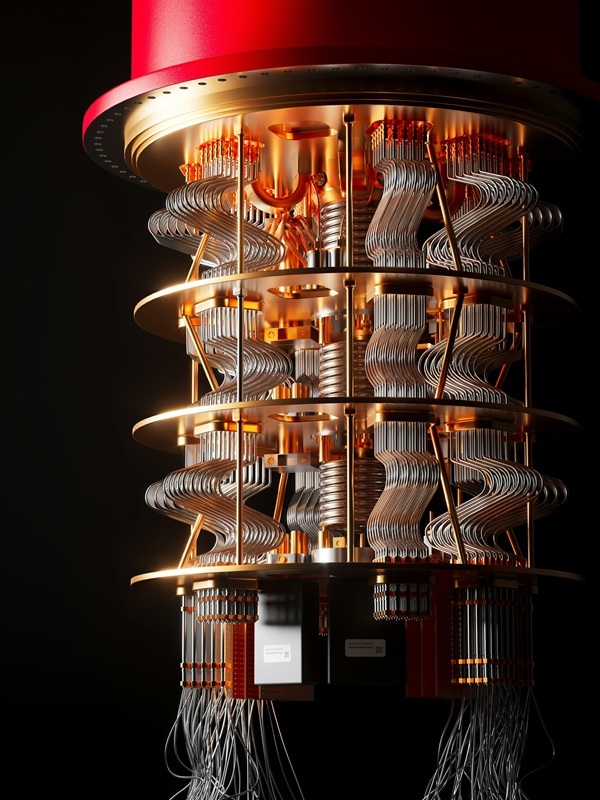

- 超伝導量子コンピュータ:

超伝導回路で量子状態を構成する方式。GoogleやIBMが採用しており、最も開発が進んでいます。 - イオントラップ型量子コンピュータ:

イオンを電磁場で捕捉し、レーザーで制御。高精度な演算が可能ですが、装置が大型化しやすい課題があります。 - 光量子コンピュータ:

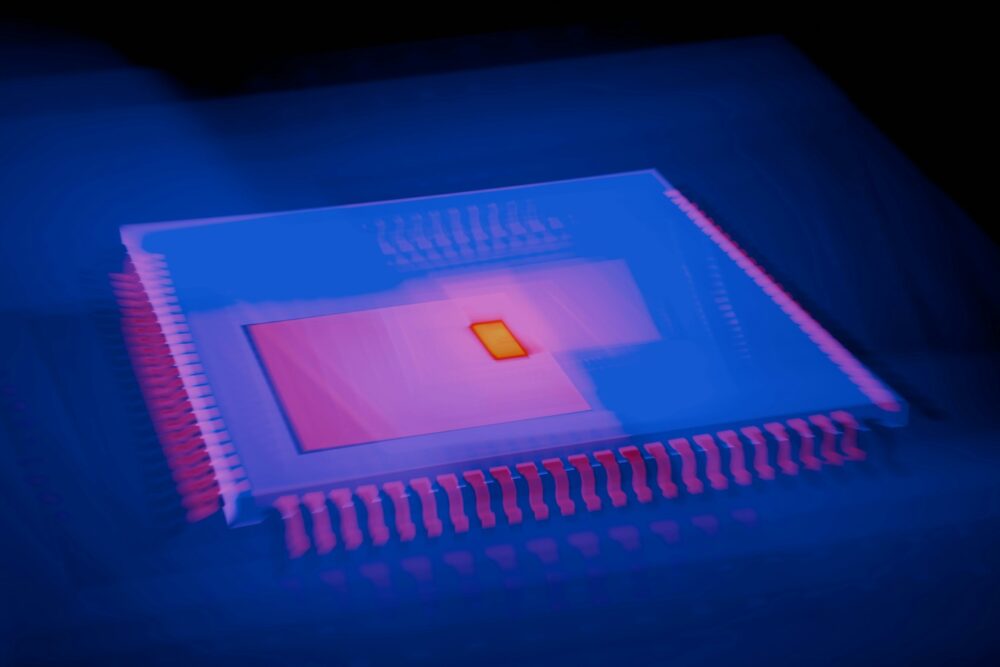

光子で量子状態を表現。通信技術との親和性が高く、常温動作が可能なのが特徴です。 - 半導体量子コンピュータ:

シリコンなどの半導体中に電子を閉じ込め、スピンや電荷を量子ビットとして利用。既存のCMOS技術を活用でき、大規模化に有利とされています。

この中で、「量産性」や「集積技術との親和性」の面から最も期待されているのが、半導体量子コンピュータです。

半導体量子コンピュータとは何か ― 量子ビットを半導体で作る発想

半導体量子コンピュータは、電子や原子核が持つ量子力学的性質(スピンや電荷)を、半導体素子内で制御することで動作します。

その中核となるのが「量子ビット(qubit)」と呼ばれる最小単位です。

従来のコンピュータは「0」か「1」の2値で情報を表しますが、量子ビットは「0」と「1」が同時に重なった状態(重ね合わせ)を取ることができます。

これにより、複数の状態を同時に計算でき、特定の問題では指数関数的な高速化が可能になります。

半導体量子コンピュータでは、量子ビットを以下の方式で構成します

- スピン量子ビット:

シリコン中の電子1個をナノスケールの量子ドット(電子を閉じ込める極小領域)に閉じ込め、スピンの向きを「0」「1」として利用。外部磁場やマイクロ波で制御します。 - 電荷量子ビット:

電子がどの量子ドットに存在するかを状態として利用。電荷を検出しやすく、動作が高速なのが特徴です。

これらの量子ビットは、半導体製造で使われるリソグラフィやエッチング技術を応用して作ることが可能です。つまり、既存のCMOSプロセス技術を活かせる量子デバイスなのです。

製造方法 ― 半導体技術をベースにした量子デバイスづくり

半導体量子ビットは、シリコン基板上に極微細な構造を形成して作られます。

基本工程は以下の通りです。

- 基板準備

高純度シリコンウェハを用意します。量子ビットには、不純物の極めて少ない材料が不可欠です。 - 量子ドット形成

電子を閉じ込めるナノスケール構造を、電子線リソグラフィで形成します。 - ゲート電極形成

電子を制御する金属ゲートを作り、微細な電圧で電子をトラップします。 - 読み出し回路・接続

スピンや電荷の状態を検出するセンサーや読み出し回路を形成します。 - 冷却と動作確認

量子状態を安定して扱うため、数十ミリケルビンの極低温で動作確認を行います。

これらの工程の多くは、既存の半導体製造装置(CVD、スパッタ、電子線描画装置など)で対応可能です。

【CPU製造工程 vs 半導体量子ビット製造工程 詳細対比表】

(表中の◎は共通、×は異なり を示します。)

| 工程カテゴリ | 従来CMOS 製造工程 | 半導体量子ビット製造工程 | 共通点 | 相違点・応用可能性 | 既存装置の使用可否 |

| ① ウェハ準備 | 単結晶Siインゴット切断・研磨 | 高純度Siウェハ(例:^28Si) | ◎ウェハ加工 | 不純物・核スピンの影響を排除する必要あり | ◎CMP・研磨装置は応用可能 |

| ② 酸化膜形成 | 熱酸化・CVDによるSiO₂膜形成 | 同様に絶縁膜形成 | ◎成膜技術 | 酸化膜厚の原子レベル制御が必要 | ◎CVD装置は応用可能(精度強化要) |

| ③ 薄膜形成 | CVD・ALD・スパッタによる金属膜形成 | 金属ゲート・センサー膜形成 | ◎成膜技術 | 材料純度・膜厚制御が厳格 | ◎ALD・スパッタ装置は応用可能 |

| ④ フォトレジスト塗布 | スピンコート法 | 同様 | ◎レジスト塗布 | 電子線リソグラフィ用レジストが必要 | 一部材料変更必要 |

| ⑤ 露光 | EUV・DUV露光 | 電子線リソグラフィ(EBL) | ✖ 露光方式 | EBLは高精度だが量産性に課題 | ✖ EUV装置は非対応、EBL装置必要 |

| ⑥ 現像 | レジスト現像 | 同様 | ◎現像工程 | EBL用現像液が異なる | 一部装置変更必要 |

| ⑦ エッチング | RIE・ICPによる異方性エッチング | 高選択性エッチング | ◎エッチング技術 | 表面ダメージ最小化が重要 | ◎RIE装置は応用可能(条件調整) |

| ⑧ レジスト除去 | アッシング・ウェット洗浄 | 同様 | ◎洗浄工程 | 表面残留物の量子影響に注意 | ◎洗浄装置は応用可能 |

| ⑨ イオン注入 | ドーピング工程 | 基本的に不要(量子ドットは無ドープ) | ✖工程不要 | 不純物が量子状態に悪影響 | ✖不要(工程省略) |

| ⑩ 平坦化(CMP) | 多層膜間の平坦化 | 同様 | ◎CMP技術 | 表面粗さの量子影響に注意 | ◎CMP装置は応用可能(精度強化) |

| ⑪ 電極形成 | 金属配線・コンタクト形成 | ゲート電極・読み出し回路形成 | ◎配線技術 | 電極配置が量子状態に影響 | ◎スパッタ・リフトオフ装置応用可能 |

| ⑫ 検査(前工程) | プローブ検査・欠陥検査 | 量子状態の読み出し検査 | ◎検査工程 | 極低温・スピン状態検出が必要 | ✖通常検査装置は非対応、Cryo装置必要 |

| ⑬ パッケージング | ダイシング・ボンディング・モールディング | 極低温動作用パッケージ | ◎一部工程 | 熱設計・磁場遮蔽が必要 | 特殊パッケージ装置必要 |

| ⑭ 最終検査 | 室温での電気特性評価 | 極低温での量子状態評価 | ✖評価条件異なる | 数十mKでの評価が必須 | ✖ Cryoプローブ・希釈冷凍機必要 |

半導体量子コンピュータの技術トレンドとロードマップ

各国の研究機関や企業では、2030年代の商用化を目指した開発ロードマップが進行中です。

2020年代は「基礎原理の確立」と「量子ビットの高精度化」が主なテーマであり、今後は以下のステップで進化すると見られています。

- 2025年頃:10~100量子ビット規模の小型試作機が登場

- 2030年代初頭:1,000量子ビット規模へ拡張(誤り訂正機能付き)

- 2035年以降:クラウド量子サービスとして実用運用開始

- 2040年頃:AI・材料開発・物流最適化など産業応用へ展開

技術的な焦点は、「量子ビットの集積化」「誤り訂正アルゴリズムの実装」「動作温度の緩和(極低温→低温)」など。

これらを並行して進めるには、材料・デバイス・回路・システムの全階層での革新が不可欠です。

取り組む主要企業と研究機関

世界的に、半導体量子コンピュータへの関心は急速に高まっています。

主な企業・研究機関は以下の通りです。

- Intel(米国):

シリコン量子ドット方式の研究を進め、既存のCMOS技術を活用した量子ビット製造と集積化を目指しています。 - TSMC(台湾):

先端半導体プロセス技術を基盤に、量子デバイス製造への応用を検討。FD-SOIやEUV技術の応用可能性も注目されています。 - IBM・Google(米国):

現在は超伝導方式を主軸としていますが、将来的には半導体量子とのハイブリッド化やCryo-CMOSとの統合も視野に入れています。 - 理化学研究所・東京大学・産業技術総合研究所(日本):

スピン量子ビットの基礎研究や誤り訂正アーキテクチャの開発を推進。Intelとの共同研究も進行中です。

日本勢は、材料技術と製造技術の融合による高精度な量子デバイス開発に強みを持ち、世界でも独自のポジションを築いています。

半導体量子コンピュータ実現の課題

実用化に向けて、以下の技術的課題が立ちはだかっています。

- 量子ビットの安定性(コヒーレンス時間)

量子状態は外部ノイズに極めて敏感で、わずかな振動や電磁波でも崩れてしまいます。

そのため、超低ノイズ環境と精密な制御技術が不可欠です。 - 誤り訂正の実装

1つの論理量子ビットを構成するには、数百〜数千個の物理量子ビットが必要とされます。

この冗長性をいかに効率化し、スケーラブルに実装するかが大きな課題です。 - 大規模配線と低温動作の両立

量子ビットを極低温で冷却しながら、数千〜数万本規模の配線を制御する必要があります。

そのため、冷却インターフェースやCryo-CMOS技術の高度化が求められます。

これらの課題を克服するには、材料・デバイス・回路・システムの全階層での革新が必要です。

2030年代の未来 ― 半導体量子コンピュータが変える世界

2030年代に半導体量子コンピュータが実用化されれば、社会や産業は大きく変革すると予想されます。

想定される主なインパクトは以下の通りです。

- 新素材・新薬の開発

分子レベルの量子状態を高精度にシミュレーションできるため、材料設計や創薬のスピードと精度が飛躍的に向上します。 - AIの進化

機械学習アルゴリズムの最適化や大規模データの高速探索が可能となり、「量子AI」と呼ばれる新領域が誕生します。 - 交通・物流・エネルギーの最適化

複雑な組合せ最適化問題を瞬時に解決でき、渋滞緩和やサプライチェーンの効率化、電力網の最適制御に貢献します。 - 暗号・セキュリティ分野

現在の暗号方式が量子計算で解読されるリスクがあるため、「ポスト量子暗号」への移行が急務となります。

そして何より、半導体量子コンピュータは既存の半導体技術との親和性が高く、将来的には量子と古典のハイブリッドコンピュータが主流になると見込まれています。

まとめ ― 半導体が切り拓く量子時代へ

半導体量子コンピュータは、2030年代に初期の実用モデルが登場し、産業応用が本格化する可能性があります。

それは、次世代の情報社会を支える「未来の基盤技術」として、社会の構造そのものを変える力を秘めています。